骨鬆僅三成治療!髖骨骨折四成一年內亡 國衛院證實1招降風險

【記者林芳如/台北報導】台灣邁入超高齡社會,骨鬆性骨折對老人的威脅不亞於癌症和慢性病,髖骨骨折一年內死亡率高達36%,然而,台灣僅三成骨鬆病人用藥治療,其中六成也在第二年停藥,最後不到二成患者持續治療達三年。國衛院最新研究證實,近十年隨著長效針劑使用比例增加,提高服藥順從性,整體骨鬆患者再次骨折風險下降15%。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心王貞予助研究員說,每年全球有9百萬個骨折個案,等於每3秒鐘即有一例骨鬆骨折發生,平均每2位女性即有1位在其生命餘年遭遇骨鬆性骨折,男性是每5位就有1位。

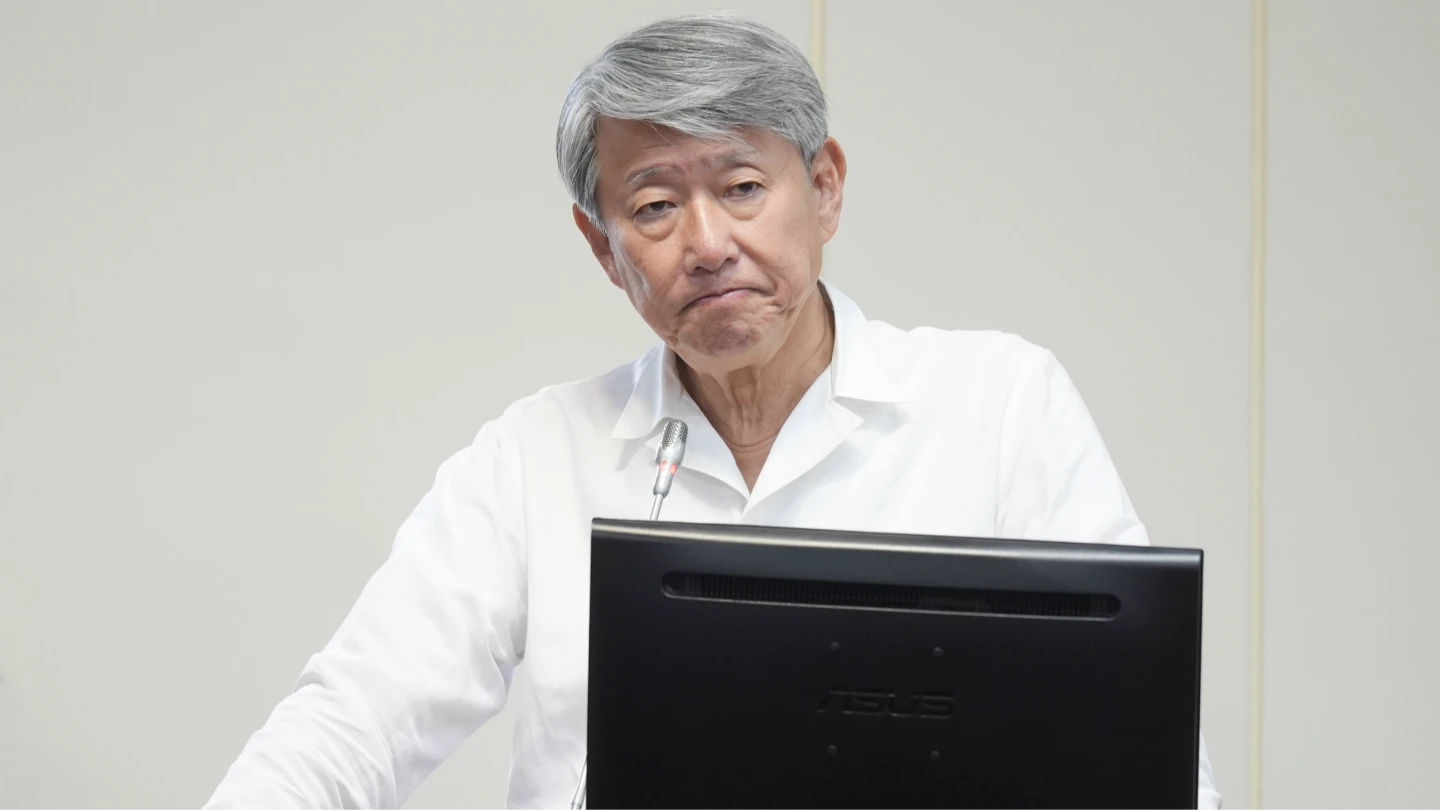

台灣今年進入超高齡社會,65歲以上人口超過450萬接近500萬,國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說,髖骨骨折一年內死亡率高達36%,骨鬆性骨折的威脅不亞於慢性病和癌症。

以台灣為例,僅三成骨鬆性骨折患者開始使用抗骨鬆藥物,且其中約有六成患者在第二年即停止藥物治療,最後只有不到二成的患者能持續治療達三年。

王貞予的研究團隊與台大醫院雲林分院骨科醫師傅紹懷、哈佛醫學院麻省總醫院骨科Olivier Q. Groot醫師合作,分析台灣健康福利資料中10年間髖部骨折患者的抗骨鬆藥物使用情形及再次骨折風險,證實增加長效型抗骨鬆藥物的使用不但能改善服藥順從性,還能有效降低臨床骨折風險。本研究結果已於2025年1月發表在國際知名學術期刊《Mayo Clinic Proceeding》。

研究團隊分析2008年至2018年間,33萬餘名髖部骨折患者在不同抗骨鬆藥物使用情形下的再次骨折風險,結果顯示,長效型針劑抗骨鬆藥物的使用比例從2%增至62%,高服藥順從性的患者比例從33%上升至69%,整體無論使用口服或針劑治療骨鬆的患者再次骨折風險下降了15%。

台大醫院雲林分院骨科部醫師傅紹懷表示,根據國民營養變遷調查,65歲以上女性骨鬆比例約50%到60%,男性約20%到25%,且年紀愈大,骨鬆盛行率愈高。骨鬆病人常見中斷用藥原因,一是期待的治療效果與實際感覺有落差,很多長輩服藥治療骨鬆可以改善腰痠背痛、走路更快、骨骼更強壯,但藥物是改善骨密度、降低骨折風險,不會改善臨床症狀。

第二個原因是老人常有牙口問題,但牙醫師擔心骨鬆藥物會產生一個非常罕見的下顎骨壞死副作用,就會跟長輩說,如果要治療牙齒必須停吃骨鬆藥物,長輩不了解狀況下又沒有跟骨科醫師討論,因為解決牙痛對長輩來說更緊急,但治好牙齒後長輩也不會繼續吃治療骨鬆的藥;新冠疫情期間也有很多長輩中斷骨鬆治療。

根據台灣健保資料分析70歲以上髖部骨鬆患者,使用抗骨鬆藥物治療能有效下降30%骨折風險,每人三年可節省近2萬元醫療費用。台灣髖部骨折族群均接受抗骨鬆藥物治療,每年可節省健保1億元支出。

傅紹懷指出,長效型抗骨鬆針劑最長可一年打一針即可,讓低順從性的患者也能被動式的獲得長效型藥物穩定良好的治療效果。若將長效型抗骨鬆藥物視為疫苗一般,特別針對高風險族群以公共衛生防治之角度鼓勵推廣使用,可以降低整體社會的骨折風險與疾病醫療照顧負擔。