課綱觀察報告|身心調適假逾9成學生沒用過 家長意見是最大阻力

【記者王良博/台北報導】教育部113學年度起推動高中職身心調適假,不過,學生團體EdYouth今(5)日發表「108課綱觀察報告」,內容指出,使用過的學生僅不到一成,主要原因在於家長不一定同意,且學生可能擔憂來自師長的關心有壓力,建議親子之間應相互理解,並將學生輔導工作倫理守則的宣傳普及化,也推動線上請假制度。

學生團體EdYouth今天發布2025年度「108課綱觀察報告」,是連續第4年發布課綱觀察報告。此報告透過透過問卷、深度訪談完成,探討AI與資訊教育、藝才教育、校園心輔、本土語言、技職教育、普高考招、課程諮詢教師、升學資源、與自主學習等9大主題。

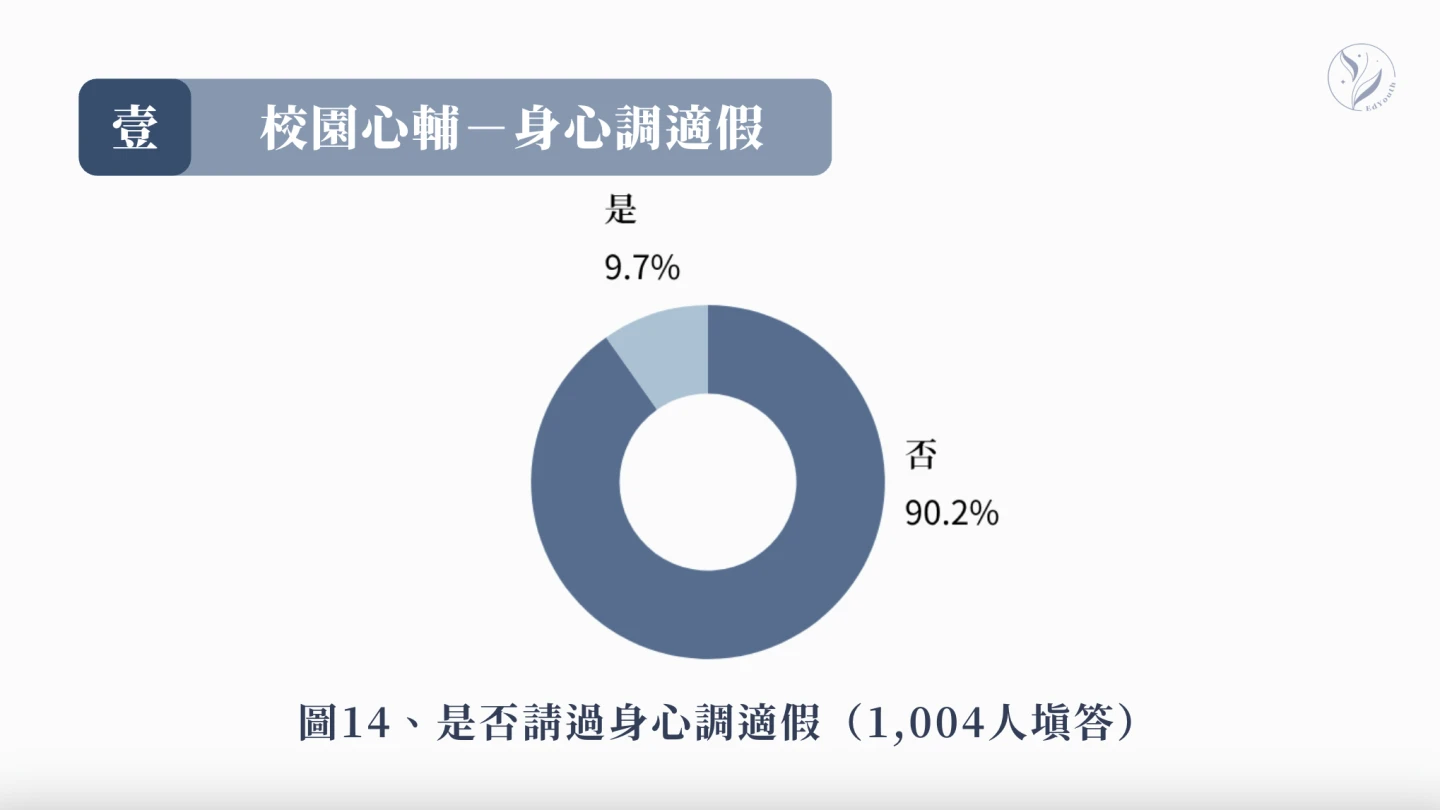

教育部113學年度起,推動高中職學生每學期最多3天的身心調適假,針對高中職學生使用身心調適假的情況,報告中提到,在1004位受訪學生當中,僅有98人、9.7%使用過,其餘超過9成都沒有使用過。

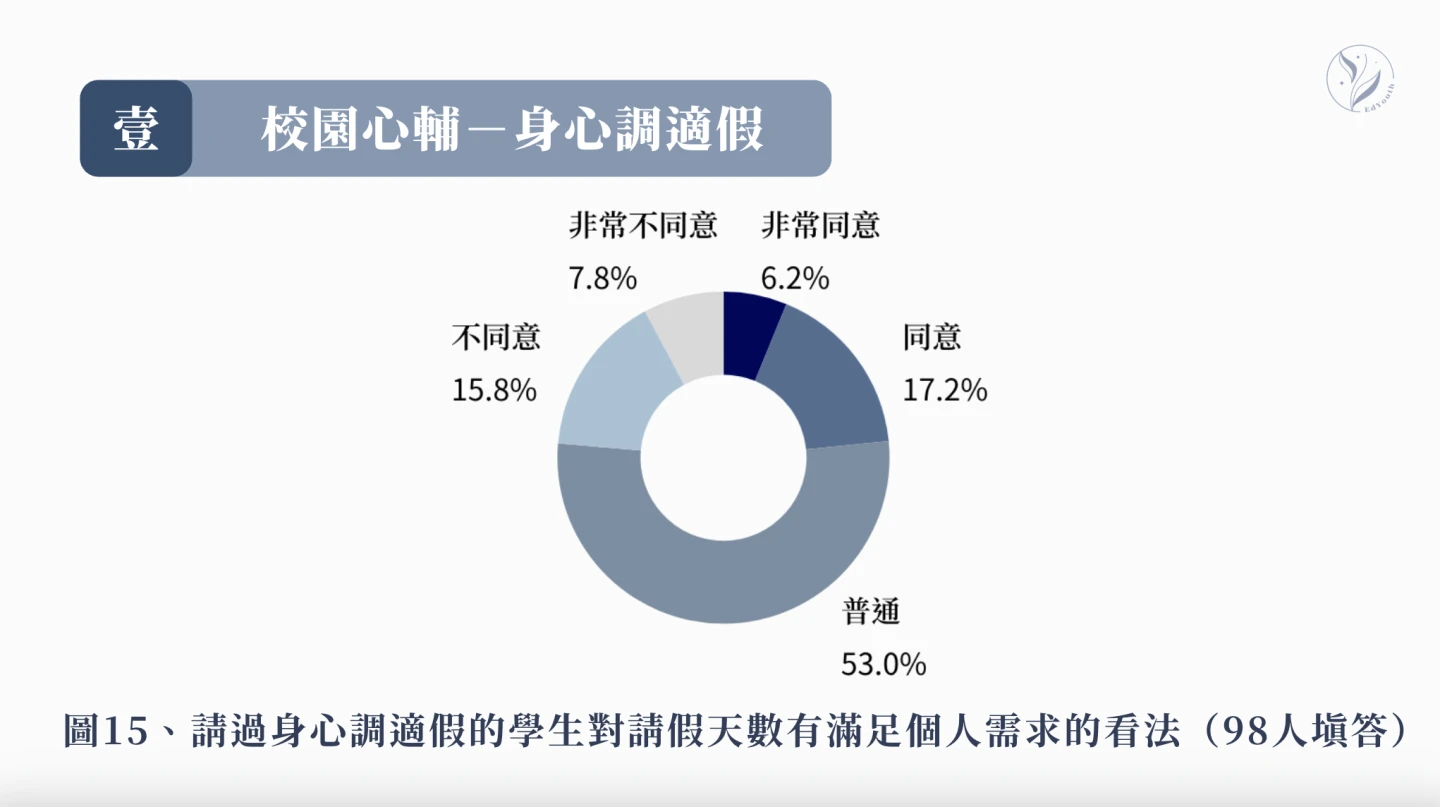

報告中表示,許多學生認為,請假天數的限制應該調整,而因目前請身心調適假需要家長同意,家長意見是學生是否使用身心調適假的重要關鍵。報告認為,學生在請假的過程中,家長是否願意肯認「孩子疲倦了,需要休息一下」,此意向於家長是否「准許學生請身心調適假」,扮演極大的角色。

另外,報告中也提到,許多學生在考慮是否請身心調適假時,會顧慮來自師長的關心,是否變成壓力。報告中點出,每位教師皆有至少三小時的輔導知能培力,且新版的《學生輔導法》將輔導專業人員的倫理規範,納入條文中,但並未徹底解決學生對進到輔導室的排斥感,以及部分教師主動關懷學生的突兀感。

此外,報告中也提到,現行許多學校採用實體請假制度,學生要請身心調適假,須從家長、教師,再到學務創新人員或教官一一簽核,過程中學生要犧牲下課或午休時間,又使不想揭露請假理由的學生,受到反覆詢問,影響心情。

對於如何改善前述情況,報告中建議,家長與孩子應透過相互理解的方式,避免以「讀書有什麼好累的」、「你只是想找藉口避免去學校而已」的思考點切入,另外,對有些學生來說,說出「我覺得我現在的心理狀態不適合去學校」難以啟齒,需要家庭長期的支持。

報告也提到,期盼教育部能將學生輔導工作倫理守則的宣傳普及化,讓教職員們能透過傾聽、同理與支持,了解學生對於輔導資源的需求,並適時轉介判斷。

報告另建議,部分縣市的學校,提供學生線上請假與實體紙本請假的服務,若身心調適假可採取線上請假,將可提升學校的行政效率、避免學生應尋找老師而在校內疲於奔命,對於學生、家長、教師與校方,都是利大於弊。