分析|大罷免後立法院狂亂「變本加厲」 學者:解方不在內閣改組是溝通

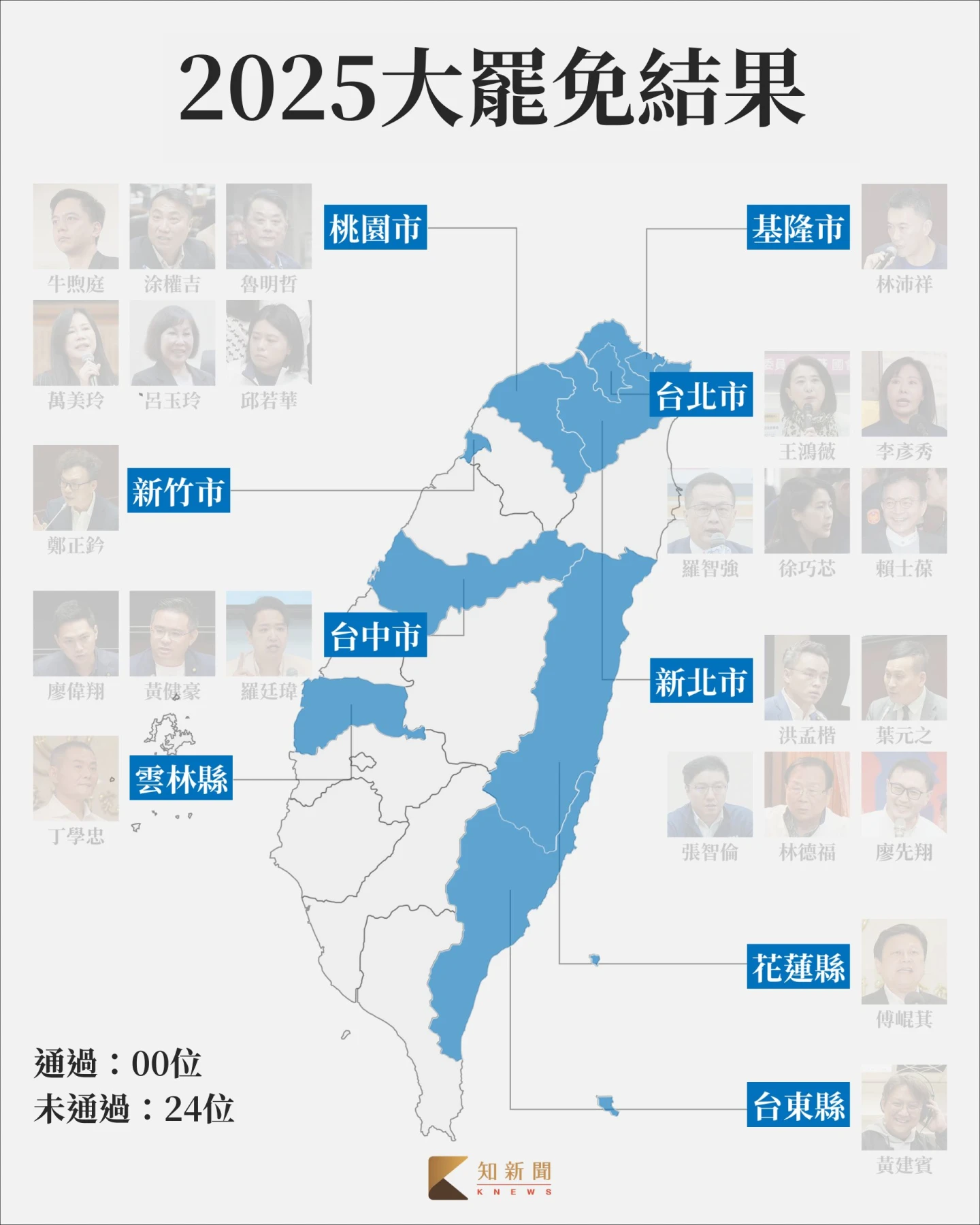

【記者施智齡/台北報導】大罷免首批24+1投票結果,出乎意料以「0過關」收場,重挫罷團信心,民進黨扭轉國會少數的契機也破滅,事實上,這場高規格罷免行動,民進黨內部事前評估多區「有信心但沒把握」,有別傳統選舉模式依危急度下注資源,這回黨對全數罷區堅持衝到最後一刻,惟不敵國民黨總動員。成功大學政治系教授王宏仁、東吳大學政治系助理教授陳方隅接受《知新聞》訪問,不約而同示警國民黨「變本加厲」的可能性,認為執政黨應重新檢討跟在野黨溝通合作的技術。

罷團24+1全軍覆沒 18案連同意票門檻都沒過

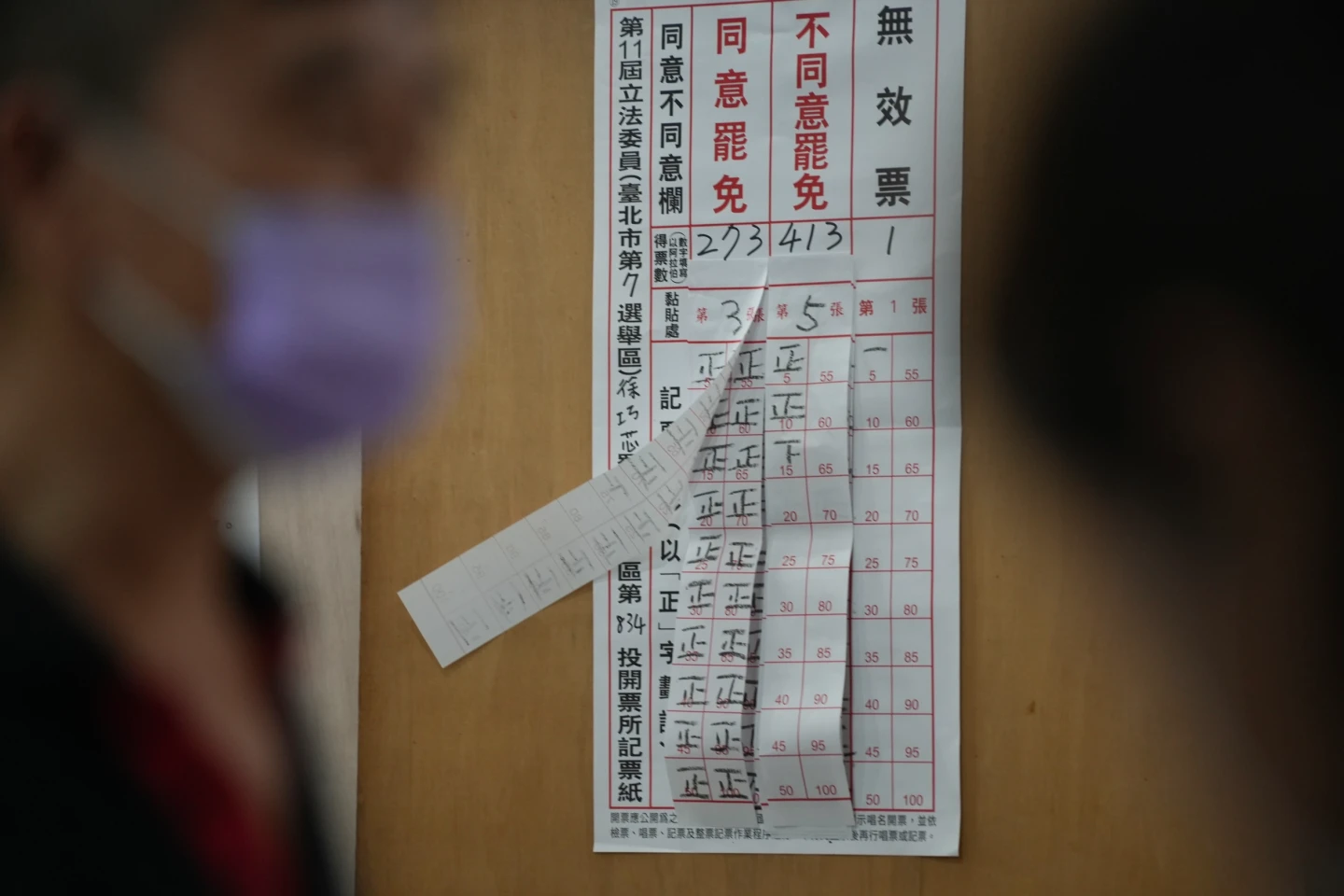

民進黨立法院黨團總召柯建銘半年多前喊出「大罷免大成功」,成為這場公民行動的精神標語及標誌,31名藍委進入三階,其中24位及新竹市長高虹安案於昨天完成投票,全數罷免同意票都少於罷免不同意票,並有18案的罷免同意票未過25%門檻。

無大規模罷免投票經驗 藍綠支持者難用民調顯示

民進黨一名黨務系統人士受訪表示,正常來說,選戰到最後一定會將選區分組(樂觀有機會、危險、艱困),資源有限,必須有效率運用,強攻、搶救幫忙特定幾區,但這次分不出來,因為從未有這麼大規模投票經驗,缺少投票率等變數參考;藍綠營支持者熱度很難用民調的數字來顯現,因此,民調準確度誰也說不定,投票前很多區都是「有信心但沒把握」。

據此,民進黨中央黨部、黨高層對全數罷區統一對待,全力往前衝,盼催出綠營基本盤出來投票;同樣地,國民黨背負罷免區地方執政壓力,也動員組織、拉抬反罷人氣,結果顯示藍催票力更勝一籌。

民主非一言堂 罷免過程代表社會多元性

這場空前大罷免也受政治研究者矚目,學者王宏仁說,這是一個很難得的機會去觀察選民展現何種意志,以及能不能解決行政跟立法之間的僵局。他認為,不管罷免成功或失敗,只要沒有舞弊行為、是透明開放的,都是現實生活的實驗,本來民主就是不希望一言堂,罷免過程有很多政策及立場的辯論,不管好壞都代表社會的多元性,蠻值得大家去吸收經驗。

陳方隅指,公民這次動員的程度非常罕見,背後意味國民黨立委整體的表現太超過,讓公民受不了、引起太多不滿,才釀下這場大罷免,逼使公民利用體制內的手段去進行「民主回復」動作,希望有一個正常的國會,而這場行動也完全超過了執政黨的可控範圍。

學者示警藍在國會變本加厲 政府運作更困難

陳方隅預警,大罷免失敗,國民黨會將一年來毀憲亂政、癱瘓憲法法庭、監察院、亂砍預算等情事合理化,認為人們是認可的,可以繼續這樣做,將造成國會更極化,這對國家的每一個面向發展都會有非常嚴重的影響,接下來政府運作會有極大的困難。

王宏仁也憂心,國民黨這次動員成功,罷免失敗的藍委未來3年時間無後顧之憂,行徑恐變本加厲,「想怎麼對付執政黨就怎麼對付」,對賴政府來講,這不是一個好結果。

黃國昌助攻成功 預期白營走更極端路線

國會席次不變,民眾黨8席繼續扮演關鍵少數,王宏仁表示,民眾黨團總召、主席黃國昌這次助攻國民黨幫得蠻成功的, 這會增加整個民眾黨的士氣,黃國昌個人也會覺得他扮演很重要的角色,可預期民眾黨往更極端的方向走。

內閣改組?重點非換人 化解朝野僵局須溝通合作

藍白合升級甚激化,對行政團隊無疑地將埋下多重阻礙,此刻內閣改組風聲頻傳,王宏仁認為,重點不在於換人,而是到底怎麼樣跟在野黨好好來溝通,化解兩院僵局,在野黨在乎的是,很多行政過程沒有先諮商國會、採納國會意見,包括這次關稅談判的部分,說實在這不是人的問題,是技術性的問題,卓內閣要去重新檢討如何跟在野有技巧性地溝通、合作。

看更多:

分析|藍贏罷免吃大補丸?2026恐分白一杯羹 學者勸朱立倫「此刻下台最美」

分析|國民黨挺過大罷免!這4人是關鍵 學者勸未來別太囂張「選民會討厭」