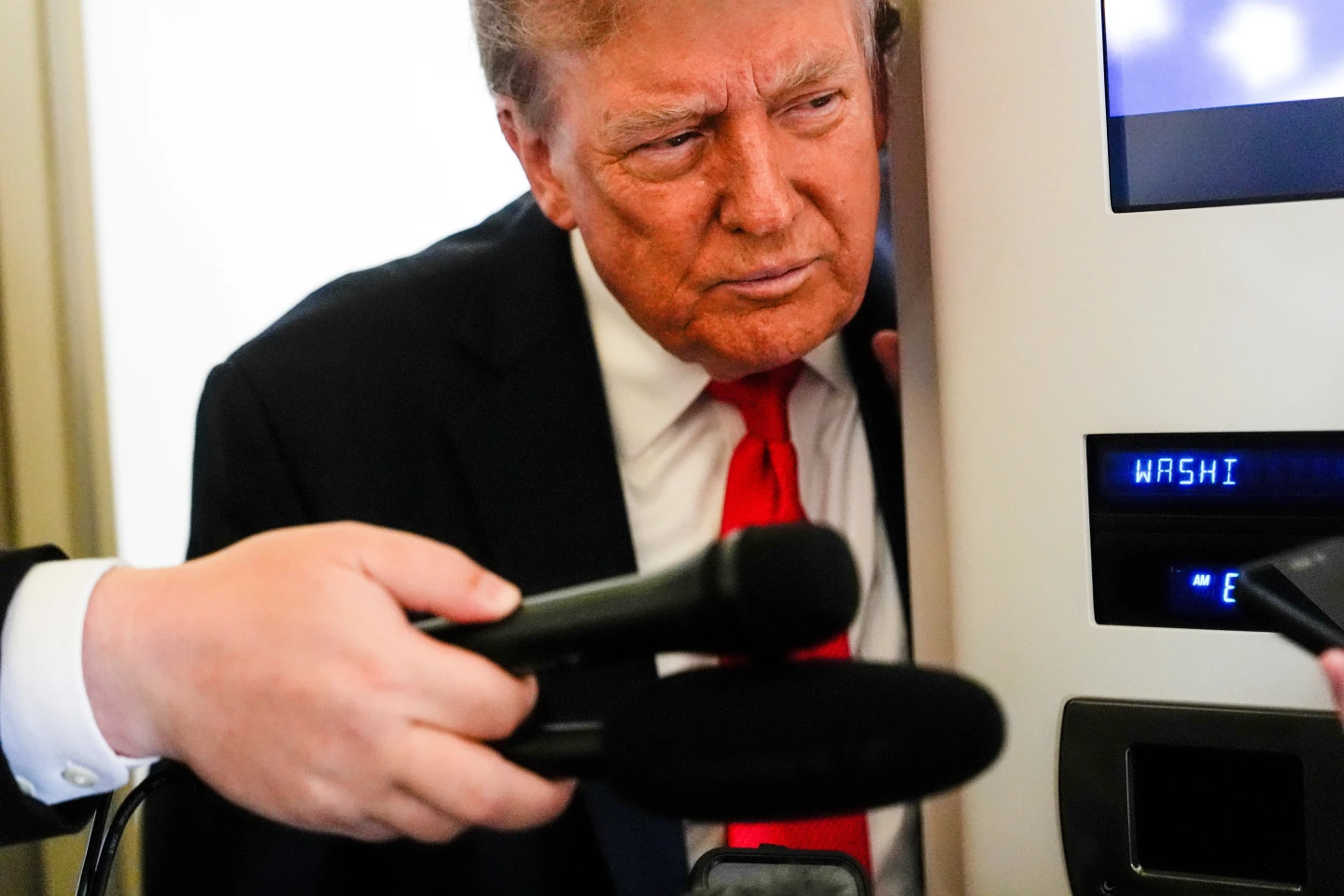

日經分析|川普關稅未讓蘋果更接近美國 供應鏈為何難與中國切割?

【財經中心/台北報導】當蘋果面臨美國對中國製造設備課徵高達145%關稅時,其首要反應並非立即將生產線遷回美國,而是迅速加碼投資東南亞和印度。

美國製造iPhone遙不可及

《日經》 在4月中首先報導指出,這些措施包括協助印度的供應商購買設備以提升iPhone產能,告知供應商針對美國市場的大部分iPhone、MacBook和iPad需在印度和越南生產,並加快將更多零組件生產移轉至泰國。

無論蘋果是否從長遠來看改變策略,面對川普總統實施的對等關稅,蘋果的及時策略凸顯「美國製造」iPhone依然遙不可及,儘管川普及其商務部長盧特尼克堅稱情況並非如此。

現實是,即使在東南亞及印度,蘋果及其他電子製造商多年來一直努力推動生產多元化的地區,仍難以與中國及其高度效率的供應鏈抗衡。

《日經》分析,對蘋果而言,這種轉變始於川普首任總統任期內美中貿易緊張升溫時期。然而以2023年最新數據分析,其187家主要供應商中約有84%仍在中國擁有供應設施。多年來,蘋果供應商在越南數量增至35家、泰國24家、印度14家,但因缺工、成本較高、語言與文化差異,以及中國加強生產設備和原料出口海關檢查等挑戰,要進一步擴展仍受到限制。

蘋果產品製程更複雜僅中國有人力應付

更何況,要整體移轉複雜的供應鏈極為困難。例如,儘管部分MacBook、Mac Mini和iMac現在貼上「越南製造」或「泰國製造」標籤,但並不代表所有零組件都在當地生產,或全部組裝程序都由當地完成。

以印刷電路板(PCB)為例。蘋果重要供應商已大量投資,協助其在越南建立表面黏著技術(SMT)生產線及MacBook、Mac Mini的最終組裝與測試線,並在泰國為iMac設置相應產線。

然而多位產業消息人士透露,某些MacBook、Mac Mini和iMac的主機板仍要運回成都、深圳和上海進行最終組裝,原因是部分零件如金屬機殼及連接器等還難以脫離中國。

「以蘋果MacBook的金屬機殼為例,採用一體成型且僅有少數螺絲,這比其他筆電複雜且難以組裝。」一位MacBook零件供應商高層表示,「它需要專用金屬成型機及技術嫻熟的技師和工人,目前只有中國擁有足夠人力可以應付。」

iPhone組裝難度遠高於MacBook

這句話也呼應蘋果執行長庫克曾說過,「中國製造的優勢不僅是成本,在美國你可能召集模具工程師開會時,要坐滿一間會議室都很難,在中國卻能填滿幾個足球場。」

《日經》表示,擁有至少1500個零組件的iPhone,其組裝難度遠高於MacBook。伯恩斯坦研究的科技分析師戴維.戴表示,對於毛利率低於20%的電子製造或零組件廠商來說,將生產移至美國將非常困難。他指出,電子組裝和零件製造依然是高勞動密集產業。「事實上,在美國根本找不到足夠工人來從事這類工作,」戴說。

「以印度為例,你可以看到轉移到新地點的困難。蘋果一直希望能將部分iPhone組裝遷至印度,但多年過去,印度製造的iPhone比例仍不到20%。」

薪資也是一大問題。調研機構Counterpoint分析師林偉文表示,更高的成本意味光靠關稅不足以促使蘋果在美生產iPhone。林說,「最終組裝移回美國的可能性不大,更別說整個電子零組件供應鏈了。簡單比較中國鄭州與美國底特律藍領工人的平均薪資就知道,成本將高出數倍。」

全球消費電子產品絕大多數仍在中國生產

據Counterpoint Research數據顯示,全球消費電子產品絕大多數仍在中國生產,中國去年生產全球64%的智慧手機、79%的筆電與72%的電視。儘管地緣政治緊張與關稅不確定性有望加速從亞洲最大經濟體轉移,科技品牌不急於湧向美國還有另一原因:來自川普本人的不確定性,其中一大疑問是,對東南亞國家與印度部分對等關稅的90天寬限期結束後將如何發展。

科技供應商也還在等待其政府宣布在智慧手機與筆電上的「另外徵稅」細節。

業界領袖對此難題直言不諱。台灣面板製造商友達董事長彭双浪表示,當客戶要求建立越南替代供應網路以應對「中國加一」策略時,供應鏈承受成本超過10%的負擔。他說,近年來公司投入極大心力降低當地營運成本。「若談將製造遷回美國,我們所面臨的成本結構,不只是多出10%,可能會多出100%甚至更多。」

美國是重要市場但不能代表全世界

這位資深科技業人士指出,美國根本沒有堅實的科技生產基礎與健全的供應鏈網路,效率遠不及亞洲市場。「以台積電為例,」彭說,「在亞利桑那州建設廠房花了4年時間,相較之下在台灣卻只需要18個月。」

iPhone組裝商和碩董事長童子賢也提出另一看法,美國固然是重要市場,但不能代表整個世界。他強調,「我們不應該讓目前動盪的關稅不確定性破壞在其他市場的供應鏈策略。」

宏碁創辦人施振榮則回憶,他公司早期曾有美國客戶要求在美國生產,但公司判斷這樣無法獲利,於是拒絕了。 施說,「供應商應保持冷靜,倘若在美製造無利可圖,你也可以選擇不做這筆生意。」

蘋果未對日經提出的置評請求作出回應。