談「肝炎變肝癌」患者醫療暴力 台大院長:擬採法律行為、民眾認知要加強

【記者賴昀岫/台北報導】一位69歲男子因肝炎在台大醫院就醫7年,不滿病情仍惡化為肝癌,日前闖入診間毆打醫師。針對此醫療暴力事件,剛上任的院長余忠仁表示,院方已報案,如受害醫師有需要提出法律告訴,也會提供協助;他也提到,這凸顯民眾對疾病的預期和認知仍有落差,需要再加強相關教育。

B肝規律服藥 並不代表高枕無憂

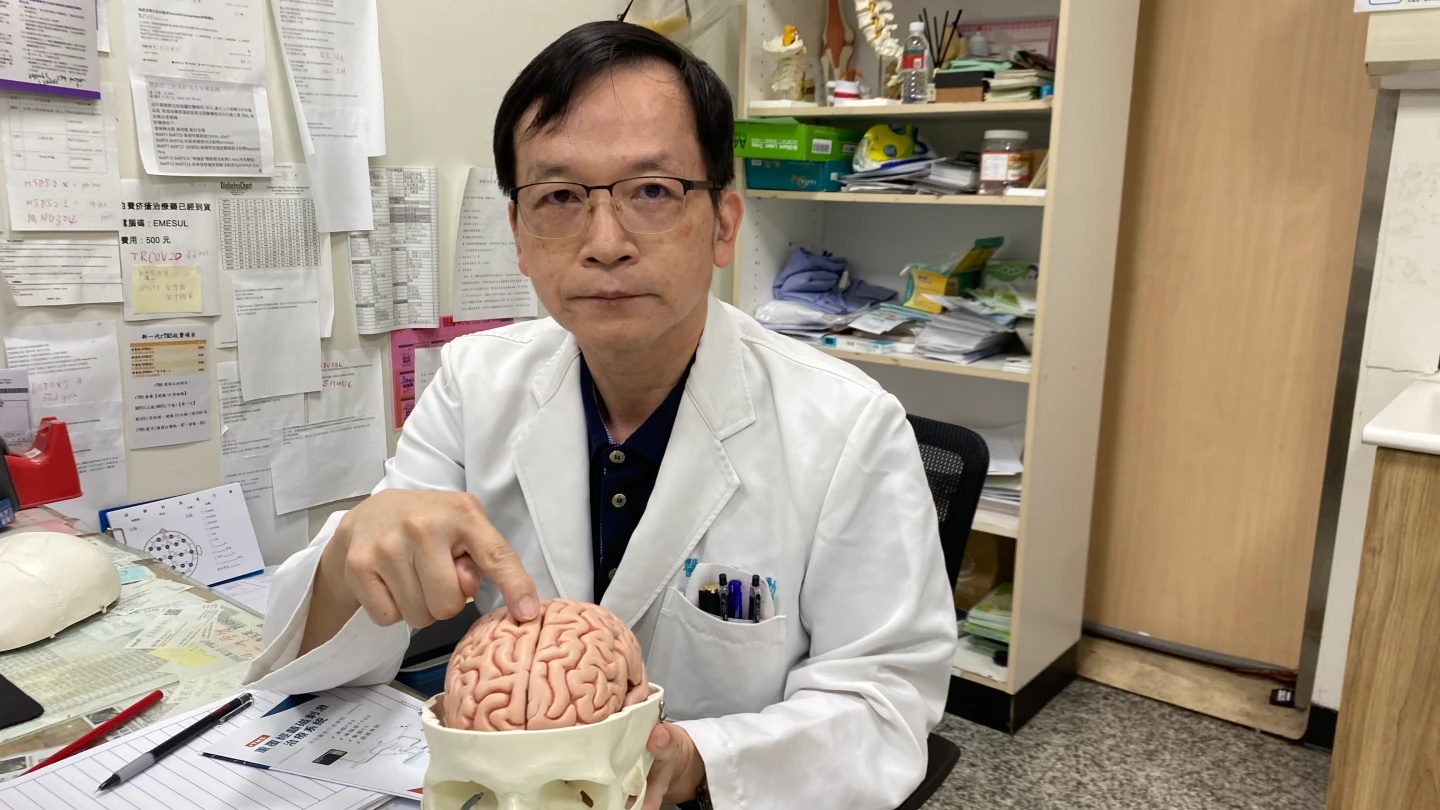

針對這名男子的行徑,台灣消化系醫學會昨與台大醫院共同呼籲,慢性B型肝炎病人需定期追蹤,篩檢肝癌並配合醫療,一旦進展為肝硬化,罹患肝癌的風險將大幅上升,對於已出現肝硬化的慢性B型肝炎患者,建議應終身服用抗病毒藥物,且目前健保也有給付,「但是即使規律服用抗病毒藥物,並不代表從此高枕無憂。」

根據台大與台灣多家醫學中心合作的長期追蹤研究顯示,針對B型肝炎肝硬化病患的抗病毒治療,確實能降低約六成的肝癌發生風險,但仍無法完全杜絕肝癌的可能性,不代表抗病毒治療無效,而是凸顯了定期接受肝癌篩檢與追蹤的重要性,持續監測及早發現,搭配適合治療,提高治療的成功率,才能進而延長患者的存活期與生活品質。

進入肝硬化才治療 不會完全避免肝癌發生

台大醫院今天上午舉行「單孔機器人手術系統捐贈儀式暨機器人及創新手術中心」成立茶會。首度以院長身份出席「主場活動」的余忠仁被問到,針對此起醫療暴力事件的看法時表示,這呈現出民眾對於疾病的預期以及相關知識仍有落差,因為醫師對疾病的過程很了解,但民眾的認知上,不見得能接受,「我想必須要加強民眾的教育」。

余忠仁指出,從院方和學會共同發出的聲明也說得很清楚,B型肝炎萬者在還沒進入肝硬化,甚至發展為慢性肝炎之前接受治療,的確有機會非常有效地預防走向不好的結果;一旦你進入肝硬化之後再開始治療,因為肝臟已經變成可以成癌的溫床,這個時候治療,可以減少肝炎、肝癌發生的機會呢,但不會完全避免肝癌發生。

身為肺癌權威的余忠仁以肺癌形容,抽菸可能會導致肺癌,如果戒菸了還是可能會發生,但早期戒菸就有可能會減少發生的機率,也就是民眾對於風險因子的認知,包含風險因子的管控、對相關疾病的預後等認知仍需加強。

余忠仁:職場不法侵害「保持零容忍」

媒體追問,台大醫院對於醫療暴力的預防機制為何?余忠仁說,院內對暴力行為的啟動機制很快速,一但發生了,保全就會快速到達,院方也會啟動對受害醫療人員的心理保護機制,以及法律行為追溯。

余忠仁坦言,這類新聞事件,乃至於先前發生的性平事件,對內、對外都是非常大的傷害跟影響,所以自己在就職時就重申,對於職場不法侵害「保持零容忍」,也會加強院內人員的教育,包含受到傷害後的保密申訴管道與啟動機制。

上任一周以來的心得 余忠仁給3大方向

對於上任一周以來的感想,余忠仁說,因為非常多的外務所以很忙碌,不過他在上任的時候,有提出對智慧醫療、精準健康和尖端醫療的持續投入,也希望與科技、生技等產業結合,一起向前走,甚至走向國際。

第二,強化自身體系的國際化,包含國際合作、人才培育,以及將國際醫療範圍擴大至東南亞等;第三則是加強醫療人員的留任,如薪資待遇的提升,以及工作環境的改變等,畢竟醫療是高壓、人力相對密集,且需要即時反應的環境,如何用科技減少醫療人員負擔、彼此合作更緊密,是接下來要做的。