垃圾車為什麼播《少女的祈禱》?背後竟藏著台灣公衛巨人

【劉以安/綜合報導】聽到古典樂《少女的祈禱》或《給愛麗絲》,就知道垃圾車來了,寶島限定的日常習慣已執行近一甲子。這個制度開創者據稱是台灣公共衛生先驅許子秋,生平幹過不少大事,除了消除垃圾,他還撲滅霍亂、日本腦炎和小兒麻痺。

巡迴收運垃圾政策近一甲子

有別於國外定點垃圾車,台灣實施巡迴收運垃圾政策接近超過一甲子,2005年環保署(已升格環境部)推動垃圾強制分類和垃圾不落地至今二十年,垃圾車定點定時巡迴收運,對台灣的環境衛生和民眾生活習慣產生了深遠影響。以前家家戶戶垃圾就扔電線桿下、防火巷中,非常髒亂。回顧垃圾車的歷史,1968年,時任臺灣省政府衛生處處長許子秋主導,從日本採買第一批綠色密封式垃圾車回來,大幅改善台北市容。

少女的祈禱觀感不佳

這批日製的垃圾車內建警示音就是世界名曲《少女的祈禱》,插曲橫生「插曲」,彼時有立委反對,認為少女是純潔的,任由垃圾車糟蹋,觀感不佳。因此,文化局第一任局長王洪鈞指示另譜《清潔歌》,但未被採納,不了了之。

許子秋女兒彈琴啟發

另有一說,後來從德國進口一批垃圾車,許子秋下班回家聽到女兒練琴在彈貝多芬的《給愛麗絲》,驚為天籟,便決定它成為垃圾車第二首主題曲,貝多芬恰巧也是德國人。

許子秋生前跟女兒說:「你封不住每一個人的嘴,也無法掏心給別人看,但我晚上睡得著,這是我唯一告訴你的。」多少反映了他職涯寫照:認真做事。

很會讀書也很會做事

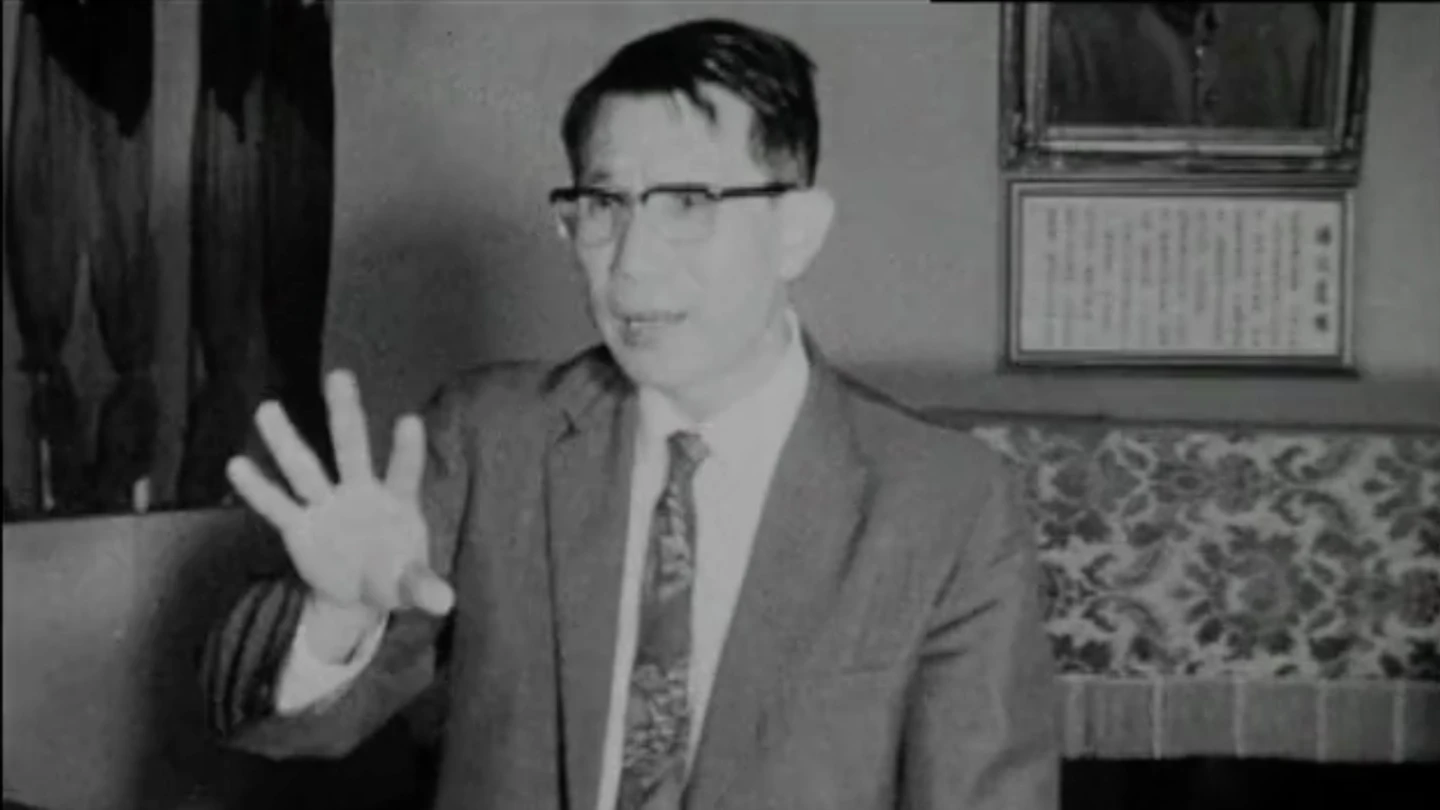

畢業於日本京都帝國大學醫學部的許子秋是學霸,獲美援資助,又在美國匹茲堡大學取得碩士學位,再到日本京都帝國大學拿到博士。

禍及全台的霍亂、日本腦炎和小兒麻痺,靠他東征西討清零。他有很多前瞻的思維與行動,最早引進垃圾車,最早反對「多子多孫多福氣」倡議家庭計畫,最早興建螺旋式公共廁所,最早推動偏鄉醫療,最早建構「醫療網」。

防治B肝卻逝於肝病

1970年他被世界衛生組織(WHO)聘為西太平洋區顧問,1981年5 月被行政院政務委員李國鼎延攬,回國接掌行政院衛生署署長。至1986年1 月卸任止,他制定了重大法規:《優生保健法》、《噪音管制法》、《廢棄物清理法》、《營養師法》,以及修訂《空氣汙染防治法》、 《水汙染防治法》、《食品衛生管理法》,奠定現今台灣公衛基石。

他推疫苗、有效控制國人B型肝炎罹患率,1988年卻因肝病過世,享壽68歲。

下次聽到《少女的祈禱》,也許你會想起垃圾車背後的那個男人。