俄外海8.8強震|台灣海嘯警報解除 最大潮高蘭嶼12公分

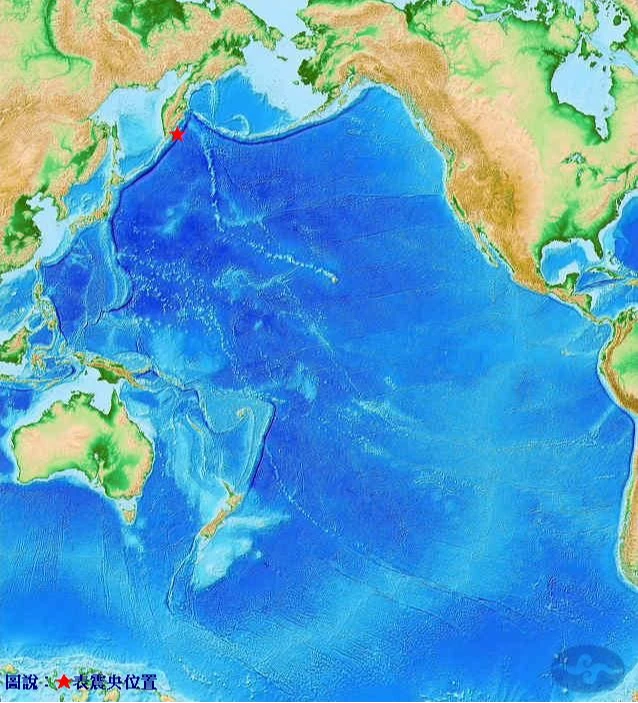

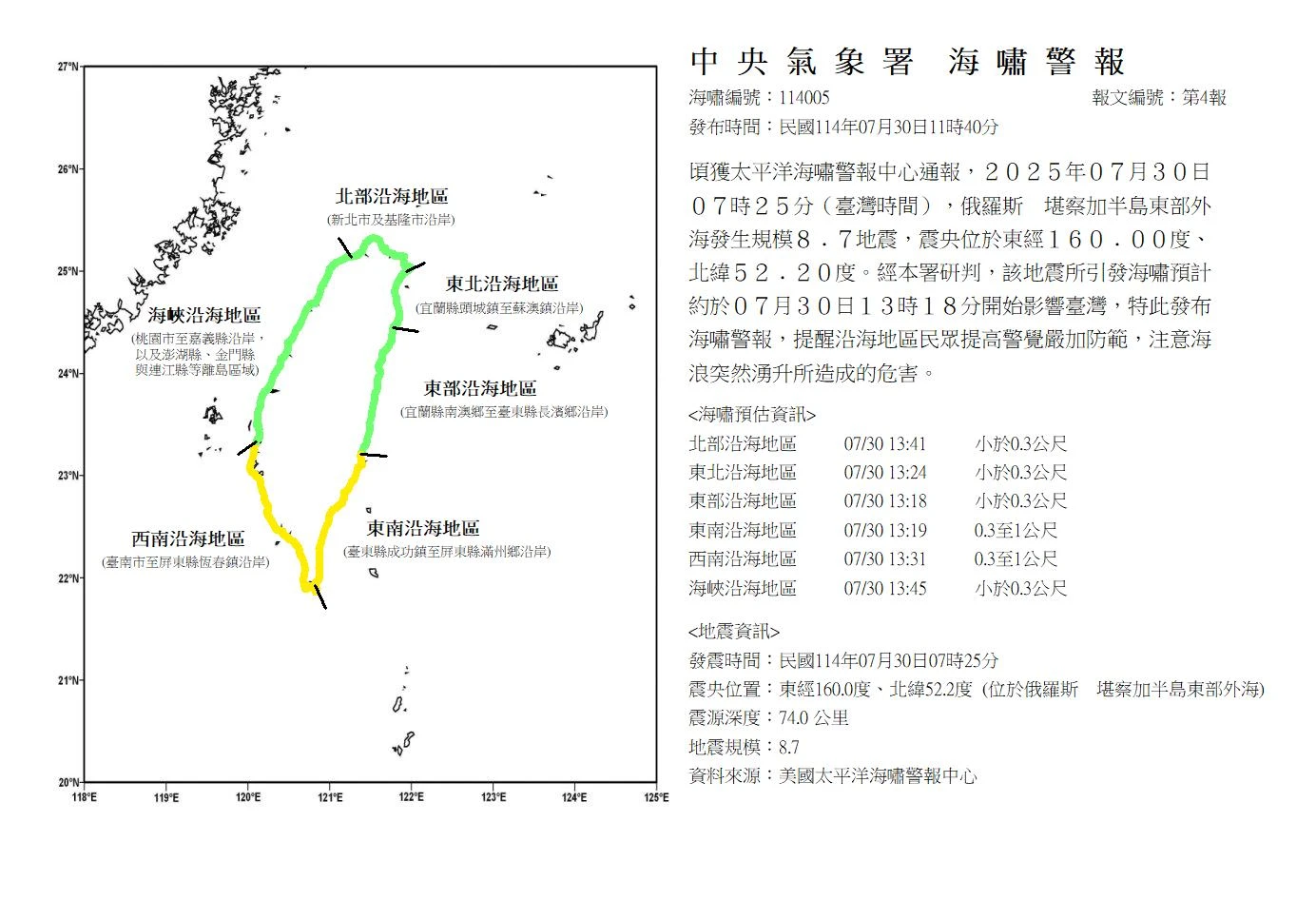

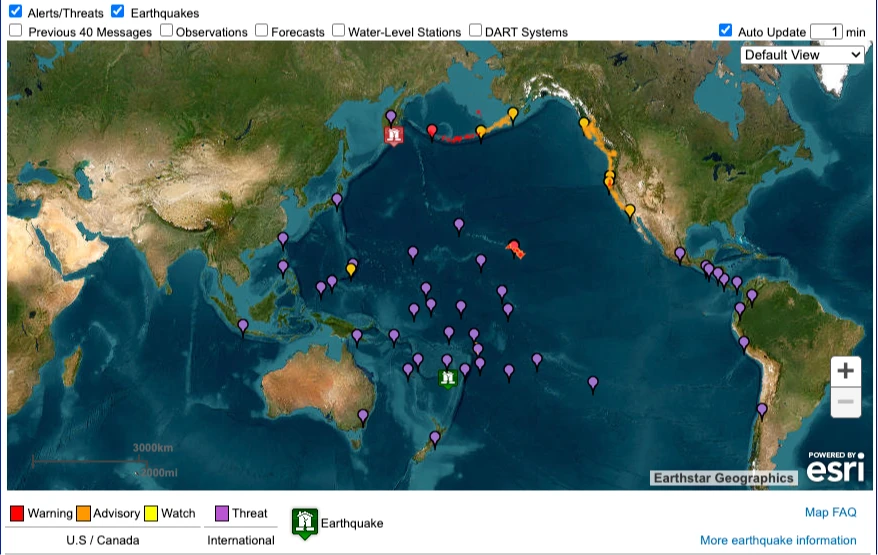

【記者陳亮諭、王良博/綜合報導】俄羅斯堪察加半島東部外海今(30)日發生規模8.8地震,引發海嘯,中央氣象署先前發布海嘯警報。對此,氣象署下午17:10宣布,海嘯波浪已經陸續抵達,研判海嘯威脅解除,因此解除海嘯警報。氣象署也公布,海嘯對台灣的衝擊,最大潮高出現於蘭嶼12公分,其餘還有台東成功、小琉球等地有7公分潮高。

針對今天上午堪察加半島外海強震,地震中心測報主任吳健富上午說明,震源為太平洋板塊隱沒至鄂霍次克微板塊(屬於北美板塊)所致,屬典型的隱沒帶地震,因海溝的長度相當長,地震頻繁、規模也大;統計自1900年以來共有133次規模7以上地震、12次規模8以上,其中在1952年有一起達規模9、也是全球第5大地震,當時伴隨波高12公尺的海嘯。

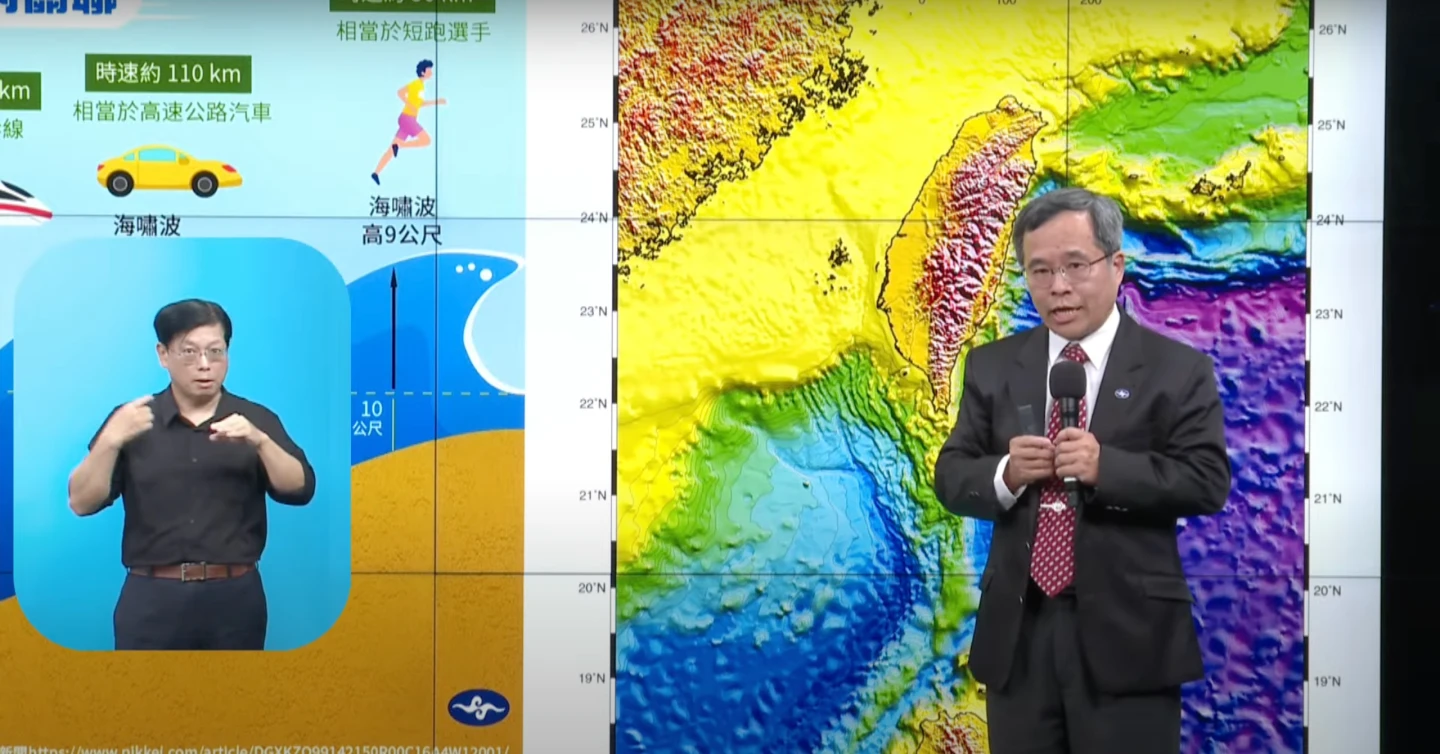

吳健富說明,海嘯波的傳遞在海底深度愈深會傳愈快,台灣東部海床深度深,「接近噴射機速度在跑」,北部海床相對較淺,因此海嘯波會先到東部;至於東南沿海、西南沿海波高較高,主要因為地形,海嘯波遇地形在前面的速度跑慢、後面波速仍快,才會有堆高波高的效果。

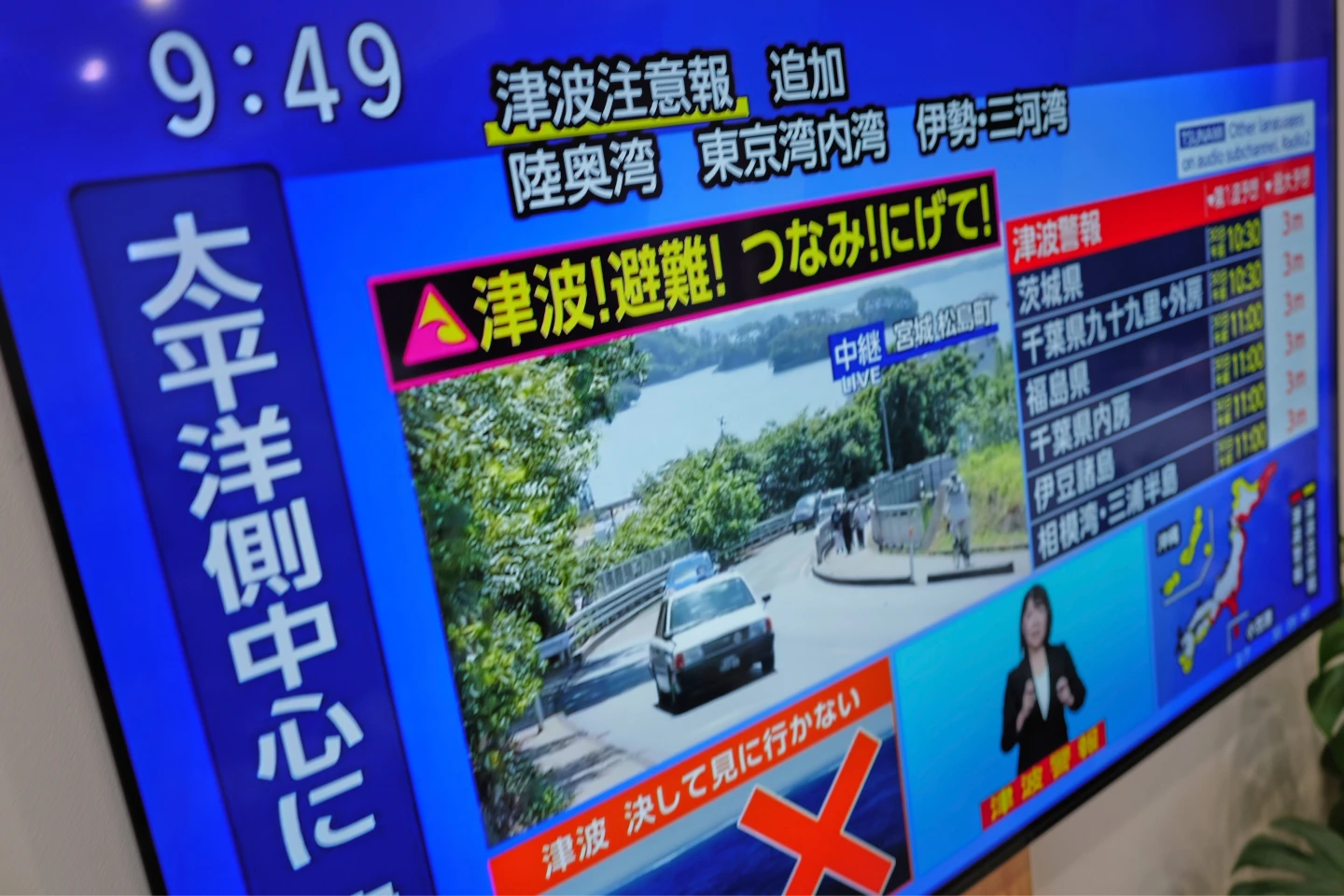

氣象署今天上午7時38分發出第1報海嘯消息,8時23分發布第2報,9時12分升級為「海嘯警訊」,11時40分再升為「海嘯警報」,預計下午1時18分海嘯影響台灣。

針對海嘯對台灣的影響,吳健富今天下午近4時對外說明,氣象署針對6個沿海區域,發布國家警報,不過,距離警戒區比較遠的民眾,就不會收到警報。

吳健富說,海嘯波是因地震發生在海域,造成海水面的抖動,因而傳遞海嘯波,而海嘯波傳遞速度,跟海床深度有關,海床深度越深,傳遞速度就越快,因此若海床深度從深到淺,會讓前面的海嘯波跑得慢、後面的海嘯波跑得快,就出現海嘯的堆高效果。

他解釋,海嘯要出現,需要不同的海床深度,才能出現堆高效果,因地形關係,西南部、東北部比較有機會出現。

對於今天下午海嘯對台灣的觀測結果,吳健富說,最後一波衝擊台灣的海嘯出現於13:45,東部花蓮、台東成功幾乎沒有測得海嘯,僅蘭嶼有1到2公分的海嘯波出現。

東北部蘇澳則觀測到接近9公分的海嘯波,但不高於10公分。西南部高雄觀測到1到2公分海嘯波,東港也有1公分海嘯波,小琉球則有接近0公分的海嘯波。

綜合所有觀測結果,吳健富指出,這次海嘯對台灣影響,都不高於10公分。

今天下午17:10氣象署宣布,根據氣象署潮位站觀測,海嘯波浪已經陸續抵達沿岸,經研判海嘯的威脅解除,因此解除海嘯警報。

氣象署也公布各地觀測到的海嘯浪高,台東成功測得7公分,蘭嶼有12公分,小琉球、屏東東港均有7公分。